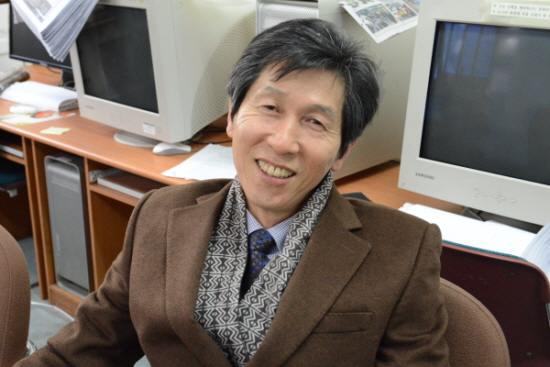

대학생의 졸업은 사회로 나가는 힘찬 발걸음이지만 그의 졸업은 사회를 뒤로하는 마지막 발걸음이다. “캠퍼스에서 만난 건물마다 제가 만들었다고 생각하니 감회가 새롭죠.” 명예퇴직이라는 졸업장을 받고 올해 2월 학교를 떠나는 건설사업단 윤종선 단장의 이야기다.

87년도부터 중앙대와 함께해 20년간 시설관리 업무를 맡아온 그에겐 정든 건물이 많다. 안성캠 본관, 체육관과 서울캠 아트센터, 법학관, 체육관은 모두 그의 작품이다. 특히 법학관은 미우나 고우나 제 자식 같다. 층수 규제와 주민들의 민원으로 시작부터 고난이었기 때문이다. 서울시장에게 규제 완화를 직접 건의하고 주민들 대상으로 설명회도 여러 번 한끝에 법학관이 준공됐다. “건축 자체가 난제였죠. 악조건 속에서 만든 건물인 만큼 저에겐 마냥 예뻐요.”

학생들의 불만이 많은 부서 특성상 그들과 부대끼는 일이 많지만 그만큼 인연이 깊은 학생도 많다. 그가 안성캠 시설과장으로 있을 때 기숙사 전화요금이 한 달에 천만 원씩 나온 적이 있었다. 그 중 유달리 전화요금이 많이 나오는 학생이 있었는데 알고 보니 남자친구와 통화할 돈이 없어 기숙사 전화를 쓴 것이었다. 혼낼까 생각했지만 사정이 딱해 요금을 탕감해주고 끝냈다. 그 학생과는 여전히 연락하고 지낸다. 인터뷰 도중 그 졸업생에게서 전화가 왔다. “15년 전 이야기 해주고 있어. 떡두꺼비 같은 아들은 잘 크지?”

이젠 졸업생들과 같이 떠나가는 입장에서 그는 학생들에게 마지막 말을 전했다. “남을 이해하지 않는 학생들이 종종 있는데, 낮은 자세에서 남을 이해하는 덕목이 사회에 나가면 필요해요.” 마냥 불만을 늘어놓는 학생들을 많이 봐온 터라 사회에서도 그럴까 걱정되는 듯했다. 학교에서 젊은 사람들과 어울릴 수 있었다는 것만으로도 행복했다는 윤종선 단장. 떠나는 그의 뒷모습에서 졸업의 자유로움이 한껏 묻어났다.

관련기사