어디서 들어본 것 같은데, 또는 들어서 알고는 있는데 자세히는 알지 못했던 예술 이야기가 있으신가요? 그럴 땐 키워드로 보는 예술 사전을 펼쳐보는 건 어떨까요. 이번 주 사전을 넘기는 손은 키워드 ‘공포’ 앞에 멈췄습니다. 괜히 뒤를 돌아보게 만드는 오싹한 공포 콘텐츠, 공포에서 힐링의 존재로 비치는 괴물들 그리고 소외된 이들을 따스한 주인공으로 비춰준 팀 버튼 감독의 기묘한 이야기까지. 사람들은 공포를 무서워하면서도 왜 계속 찾아보는 걸까요. 우리 함께 오싹하고 짜릿한 공포의 매력으로 들어가 봅시다! 권지현 기자 rnjswlgus1103@cauon.net

그저 피하려고 한 공포

이젠 하나의 장르로

공포를 마주하며

색다른 자극과 평온함을 좇다

"생의 근본적 기분은 불안이다.” 독일의 철학자 마르틴 하이데거(Martin Heidegger)의 말이다. 하이데거에 따르면 불안은 대상이 규명되지 않은 반면, 공포는 대상이 규명됐다. 우리를 두렵고 무섭게 만드는 것, 공포에 과감히 들어가 보자.

예술로 승화한 공포

공포(恐怖)는 두려울 공(恐), 두려워할 포(怖) 자를 쓴다. 두려움이라는 뜻이 내포돼 있듯, 공포로부터 도망치는 것은 당연할지도 모른다. 그러나 예술가들은 공포를 직접 마주해 극복하려 하기도 했다.

“나는 두 친구와 함께 길을 걷고 있었다. 그런데 하늘이 핏빛으로 물들었고, 나는 갑자기 걷잡을 수 없는 슬픔에 빠졌다. 나는 멈춰 서서 난간에 기댔다. ··· 친구들은 계속해서 길을 갔고, 나는 두려움에 떨며 홀로 뒤처졌다. 나는 대자연으로부터 엄청난 절규가 끝없이 흘러나오는 소리를 들었다.” 작품 <절규>에 대한 뭉크의 표현이다.

어린 시절부터 병약했던 뭉크에게 죽음은 가까운 존재였고 두려움의 원천이었다. 그는 <절규>로 공포를 마주했다. 뭉크뿐만 아니라 스페인 궁정 화가 ‘프란시스코 데 고야’의 <자식을 삼키는 사투르누스>, 오스트리아 화가 ‘에곤 실레’의 <죽음의 고통> 등 다양한 화가들이 공포를 예술로 승화하고자 했다.

공포 왈, 나 이제 장르야

공포는 미디어로 넘어오며 하나의 장르로 자리 잡았고, 다양한 작품을 만들어내기 시작했다. 최초의 공포 영화는 1896년 프랑스 영화감독 조르주 멜리에스의 <악마의 저택(Le Manoir du Diable)>이다. 마술사였던 멜리에스는 박쥐를 사람으로 변하게 하거나, 아무것도 없는 공간에 커다란 솥을 등장시키는 등 마술 트릭 기법을 영화에 사용했다. 이것이 공포 영화의 시작이었다.

공포 영화에는 여러 존재가 등장한다. 그중 귀신은 대표적인 공포 소재다. 1967년 영화 <월하의 공동묘지>에서는 길고 검은 머리를 축 늘어뜨리고 소복을 입은 처녀 귀신이 무서운 분위기를 자아낸다. 1988년 영화 <여고괴담>에서는 10년 전 죽은 원귀가 살아있는 학생에게 빙의해 자신을 죽음으로 몬 학교를 향한 원한을 드러낸다. 원귀의 복수심이 잔인한 죽음의 결과를 초래하며 공포감을 조성하는 것이다. 2011년 영화 <화이트: 저주의 멜로디>는 화이트라는 노래의 비디오테이프에 귀신의 존재를 부여했다. 자신의 욕망으로 죽음에 이르는 주인공의 모습이 섬뜩함을 한층 더한다.

또 다른 공포 소재로는 좀비를 꼽을 수 있다. 흉측한 모습을 가진 좀비가 살아있는 사람을 쫓아오는 장면은 보는 이에게 긴박함을 선사한다. 영화 <화이트 좀비>를 시작으로 미국 드라마 <워킹데드>, 넷플릭스 시리즈 드라마 <킹덤>, 영화 <월드워Z> 등 좀비 콘텐츠는 계속해서 사람들의 관심을 끌고 있다.

김성범 교수(부산과학기술대 1인 미디어 디지털아트과)는 좀비라는 장르가 가지는 상징성을 설명했다. “70~80년대 좀비 영화는 인간을 살지도 죽지도 않은 형태로 형상화하는 것에 그쳤다면 2000년대 이후 좀비는 공포 장르를 넘어 다양한 장르물의 주연급으로 등장하고 있어요. 형식만 있고 가치는 없는 인류의 모습을 드러내기 위해 좀비를 내세우고 있는 건 아닐까요?”

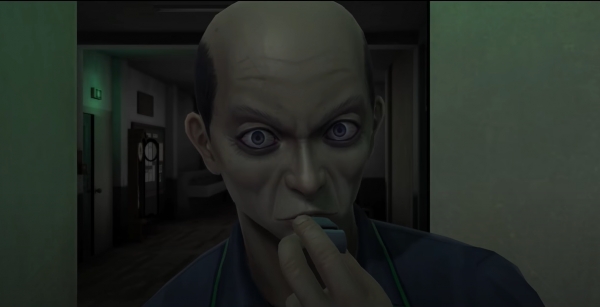

공포 장르는 영화뿐만 아니라 게임, 웹툰 등 다양한 미디어 매체로 뻗어가고 있다. 게임 <화이트데이: 학교라는 이름의 미궁>은 귀신을 피해 미궁이 된 학교를 탈출하는 이야기다. 늦은 밤 학교를 찾아온 학생들을 쫓는 귀신과 수위 아저씨에 대한 두려움으로 플레이어와 시청자가 몸소 공포를 느끼게 한다.

웹툰의 레드오션 시대에도 공포 웹툰은 꾸준히 사랑받고 있다. 웹툰 『기기괴괴』(오성대 씀)는 신선한 공포 소재와 기괴한 이야기로 보는 이들에게 심리적인 공포감을 조성했다. 원하는 얼굴을 반죽해 만들 수 있다는 ‘성형수’ 에피소드는 그를 둘러싼 사람들의 욕망과 살해에 이르기까지 하는 잔혹한 내용으로 색다른 공포를 줬다.

귀신이 무섭냐! 사람이 무섭지!

공포라고 하면 대부분은 귀신, 좀비, 재난 등의 용어를 떠올릴 것이다. 그러나 만약 우리가 공포의 대상이 될 수 있다면 어떨까? 조던 필 감독의 영화 <어스> 속 공포를 유발하는 대상은 사람이다. 나와 똑같이 생긴 또 다른 내가 있다는 공포, 내가 나를 해치려 한다는 공포를 선사한다. 또한 웹툰 『타인은 지옥이다』(김용키 씀)는 익숙함의 공포를 자아낸다. 매일 마주치는 고시원 이웃들이 가진 섬뜩함이 주인공을 조여온다. 나 혹은 이웃이라는 일상 소재를 활용한 공포 콘텐츠는 관객들에게 신선한 충격을 안겼다.

전건우 공포 소설 작가는 가장 효과적인 공포 소재로 일상을 꼽았다. “공포를 표현하는 데 가장 효과적인 소재는 바로 일상이에요. 내일 출근해서 만나게 될 직장 상사가 더 무서운 법이죠. 일상이 뒤틀리며 비일상적 존재나 사건이 끼어들 때 보는 이들은 진정으로 공포를 느끼게 되는 겁니다.”

우리는 왜 공포를 찾는가

여름이라면 한 번쯤 ‘납량특집’이라는 말을 들어봤을 것이다. 이러한 오싹함을 여름에 느끼려 하는 이유는 무엇일까. ‘나봄미디어 심리연구소’의 조연주 대표는 공포와 시원함의 관계에 관해 설명했다. “공포를 느낄 때 몸에서는 교감신경이 활성화되고 피부에 소름을 돋게 하는 근육인 입모근이 수축하면서 닭살이 돋습니다. 그리고 자율신경계의 작용으로 피부 혈관에 혈액 공급이 줄어들어 피부 온도가 내려가죠. 그래서 상대적으로 서늘함을 느끼는 거예요.”

무더운 여름을 공포의 서늘함으로 이겨내려는 사람들의 심리는 당연한 결과일지도 모른다. 그러나 누구나 공포라는 부정적인 감정은 기피하고 싶어한다. 그럼에도 우리는 왜 공포 콘텐츠에서 즐거움을 얻는 걸까. 전건우 작가는 공포 장르를 소비함으로써 오히려 평온함을 느낄 수 있다고 이야기했다. “우리는 살인마가 쫓아오는 장면에서 공포를 느끼다가도 영화관에서 나온 후에는 다시 평온함을 되찾아요. 즉 공포 콘텐츠를 소비하고 난 후에 현실의 나는 안전하다고 깨닫기 때문에 안도하고 평화를 느끼는 거죠.”

인간이라면 누구나 생명과 안전을 보호받길 원할 것이다. 공포는 그에 역행함에도 색다른 쾌감을 통해 우리의 무료한 일상에 자극을 선사한다. 지루한 일상에 지친 사람들이라면 공포의 짜릿함에 빠져보는 건 어떨까?