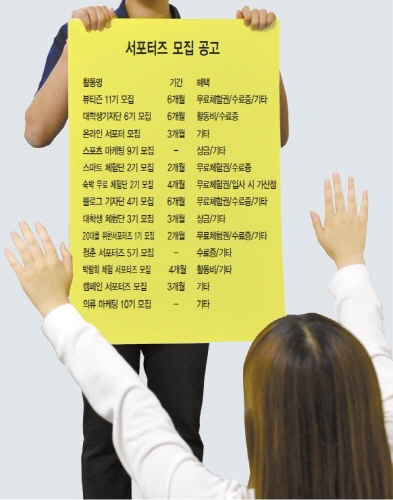

서포터즈 활동 실태

청춘들이 아프다

서포터즈에 좌절하는 청춘

‘서포터즈’ 사탕에 꾀인 학생들

황시윤 학생(한국외대 우크라이나어과)은 경력을 쌓기 위해 한 화장품 업체의 서포터즈로 지원했다. 이중전공으로 러시아어를 준비하던 도중 러시아에서 한국 화장품이 인기를 끌고 있다는 소식을 들었다. 이에 화장품 시장의 가능성을 높게 본 그녀는 최근 뷰티와 관련된 마케팅에 관심을 가지게 됐다. “서포터즈 활동을 하면서 화장품의 기능과 속성 등에 대해 잘 알게 되잖아요. 제품에 대한 정보를 알고 있으면 제가 원하는 마케팅 부서로 발령받기 유리하겠죠.” 하지만 그녀가 했던 서포터즈의 활동은 뷰티 강좌를 운영하는 강사를 보조하는 것으로 마케팅 업무와는 다소 거리가 멀었다.

대학 합격자 명단을 내걸며 광고하는 학원가 홍보물. 기업의 서포터즈 광고도 이와 흡사했다. 일부 서포터즈가 해당 기업에 취직이 됐다는 사실은 많은 학생을 홀리게 만들었다. 이정은 학생(성신여대·가명)은 자신이 했던 서포터즈 활동이 취업 시 도움이 되리라 생각한다. “업체에서 2년 동안 서포터즈로 활동한 사람 중 한명을 뽑아 본사의 인턴으로 일할 수 있는 기회를 준다고 했어요. 열심히 활동하면 언젠가 취업에 도움이 되겠죠?”

점점 쌓이는 불만과 고충

하지만 서포터즈 활동을 하는 학생들은 저마다 나름의 고충이 있었다. 정수빈 학생(영어영문학과 2)도 경력을 위해 한 신문사 서포터즈에 지원했지만 현실은 그의 바람과 달랐다. 실무와 관련된 일보다는 복사와 같은 잡일을 더 많이 시켰기 때문이다. “서포터즈 활동은 제가 생각했던 일보다 한참 낮은 수준의 일이었어요. 경력에 도움이 된다고 했지만 실제로는 비서처럼 잡일을 했죠.”

기업에서 일방적으로 일정을 공지하는 것에 대한 불편함을 호소하는 학생들도 있었다. 기업에선 학생이 서포터즈를 이끄는 주연이라 말했지만 실상은 기업의 명령에 따르는 엑스트라나 다름없었다. 김주이 학생(신문방송학부 3)이 활동하는 한 방송사의 서포터즈는 공지한 일정을 어기면 그만큼의 불이익이 따른다. “일정을 늦게 공지해 주는 경우가 많아 개인 일정을 조정하기 힘들었어요. 공지된 시간을 맞추지 않으면 별도로 불이익을 주기도 했죠.” 아르바이트나 개인 일정 등 불가피한 사정도 ‘점수를 삭감하겠다’는 공지 앞에서는 어찌할 도리가 없었다.

“업체에서 영상을 찍는데 도움을 주기로 약속했어요. 하지만 일정이 맞지 않는다면서 약속을 어겼죠.” 이창훈 학생(미디어커뮤니케이션학부 1)은 보험회사의 서포터즈에서 봉사활동을 한다. 프로젝트 기획 단계에서 기업 측은 실무자를 봉사 활동 장소에 파견하기로 약속했다. 하지만 막상 활동이 시작되자 도움을 주겠다던 실무자는 장소에 나타나지 않았다. 결국 실무자가 빠진 자리의 책임을 떠안게 되는 것은 남겨진 학생들이었다.

열정에 대한 정당한 페이가 필요해

기브 앤 테이크(give and take). 자본주의 사회에서 노동을 제공하면 그에 상응하는 돈을 받는 것은 당연한 이치다. 하지만 우리 사회에서 유독 대학생들의 노동은 그에 맞는 대가를 지불 받지 못한다. 정수빈 학생은 서포터즈로 활동하며 기사 작성은 물론 각종 잡일까지 도맡아 했지만 이에 상응하는 대우는 받지 못했다. 그가 일한 대가로 받은 것은 활동 인증서가 전부였다. “일을 하면서 생기는 식비, 교통비 모두 제가 부담했죠. 기관을 위해서 일하는 것인데 최소한의 비용은 제공해야 하지 않나요?” 그가 일했던 신문사의 서포터즈는 ‘무급으로 일하는 인턴’에 불과했다.

설령 돈을 받았더라도 학생들은 그것이 과연 충분한 대가인지 의문을 품었다. 김주이 학생은 서포터즈 미션으로 영상을 만들어야 했지만 지원받은 활동비가 적어 어려움을 겪었다. “한 번 활동하는데 한 사람당 15만원 정도 받았어요. 영상을 만들기 위해서는 카메라나 조명 등의 장비 대여료는 물론 식비까지 필요한 비용이 많은데…. 15만원으로는 턱없이 부족하죠.” 터무니없이 낮게 책정된 활동비는 학생들의 빈 주머니 사정을 더 가볍게 만들었다.

“우리의 아이디어가 실제로 제품의 기획에 적용된 적이 있었어요. 하지만 성과에 대한 보수는 받지 못했죠.” 이정은 학생은 ‘열정 페이’의 현실을 직접 피부로 느끼고 있었다. 자신이 낸 아이디어가 결과물로 나온 것은 기뻤지만 정당한 대가를 받지 못하는 ‘웃픈 현실’에 그녀는 씁쓸한 미소를 지을 뿐이다.

많은 학생들이 최저시급 5580원도 되지 않는 대가를 받으며 ‘열정’이라는 이름으로 자신의 노동을 기업에게 바치고 있었다. 이에 대해 설문조사의 한 응답자는 “기업이 서포터즈를 ‘대학생의 패기’라는 명칭으로 포장해 서포터즈 활동이 노동이라는 것을 은폐시킨다”며 “이러한 은폐로 인해 대학생들은 무임금 노동을 비판 없이 수용하게 된다”고 말했다. 전태일이 불에 타면서 노동법을 외치기 전까지 노동자들은 하루 14시간씩 일을 하면서도 저임금에 시달렸다. 약 46년이 지난 지금, 과연 그때와 무엇이 달라졌나. 지금도 젊은이의 노동력은 헐값에 팔리고 있다.

관련기사