흔히들 고향은 과거의 흔적이 남아있는 정든 장소라 말한다. 반평생을 명동에 거주하며 ‘명동백작’이라 불리던 이봉구에게도 이러한 고향이 있다. 타향살이에도 마음속 깊이 간직한 곳. 바로 안성이다. 희미하지만 분명히 남아있는, 시대를 읊던 언론인이자 문학가인 이봉구의 자취를 찾아 안성캠이 위치한 안성으로 향했다.

안성에 자라난 문학의 새싹

상인의 우렁찬 외침과 복작복작한 사람들. 이봉구의 첫 번째 흔적을 찾아 안성시장에 도착했다. 소설 『안성장날』의 모티브가 된 안성 5일장이 한참이었다. 달큼한 과일 내음이 풍기는 시장 곳곳에 투박한 흥겨움과 따뜻한 정겨움이 느껴졌다.

이봉구는 1916년 경기도 안성에서 태어났다. 소지주의 아들로 태어난 그는 유복한 유년 시절을 보냈다. 그러나 집안 어른이 연이어 사망하면서 재산을 둘러싼 집안싸움이 벌어지자 안성을 떠나 서울로 거처를 옮겼다.

12살이란 나이로 상경한 그에겐 지루한 공부보다는 휘황찬란한 서울의 문화가 눈에 들어왔다. 과도한 놀음으로 안성에 끌려갔을 때도 ‘영화 관람에 들떠 공부를 팽개치고 몰래 서울로 올라왔다’고 회상했을 정도다. 특히 극장과 다방과 같은 문화 공간과 그곳에서 만났던 예술인들은 이봉구에게 잊지 못할 추억으로 남아 그의 삶에 큰 영향을 끼쳤다.

역사를 기록한 문학가

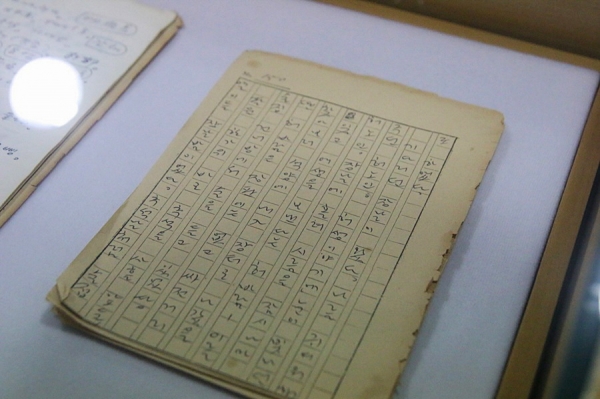

1933년 찬란한 서울 생활을 누리던 이봉구는 중동학교를 중퇴하고 안성으로 돌아왔다. ‘농촌계몽운동’에 감화돼 고향 안성에서 농촌계몽을 이끌기 위함이었다. 그는 계몽운동을 하는 틈틈이 소설 집필도 병행했다. 이봉구는 1935년 문예 잡지 『중앙』에 『출발』을 발표하며 문학계에 발을 들였다.

문학 공부를 위해 일본으로 건너간 이봉구는 귀국 후 명동으로 돌아와 당대의 문인과 교류했다. 오장환, 김광균, 서정주 등과 함께 『시인부락』, 『풍림』 등에서 활발히 작품활동을 이어갔다. ‘명동백작’이란 별명의 시작이었다. 그는 1943년 ‘매일신보’를 시작으로 ‘서울신문’, ‘경향신문’ 등 다양한 언론사를 거치며 기자로 활동했다. 이봉구는 바쁜 기자 활동 중에도 문학의 길을 포기하지 않았다. 광복 직후, 그는 『도정』을 발표하며 지식인이던 문인이 일제강점기 말에 겪었던 고난과 함께 당시의 문단사의 모습을 제시하기도 했다.

기나긴 타향살이에 사무치는 그리움

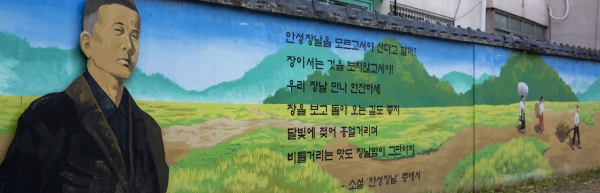

이봉구의 또 다른 흔적을 찾아 나섰다. 이봉구를 기리는 문학비가 있다는 소식에 안성낙원역사공원으로 발걸음을 옮겼다. 이봉구와 안성장날이 새겨진 벽화가 공원을 거닐던 산책가를 반겼다. 안성낙원역사공원에는 46기의 공덕비와 문인석이 있다. 이봉구의 문학비도 함께 위치해있다.

이봉구는 반평생 명동에서 생활하면서도 고향인 안성을 그리워했다. 이러한 마음은 그가 집필했던 소설 『안성장날』에도 나타나있다. “안성장날을 모르고서야 산다고 할까? 장이 서는 것을 보지 않고서야!” 특히 어린 주인공이 할아버지와 함께한 장날을 보내는 모습은 이봉구가 경험했던 어린 시절의 애틋한 추억이 녹아있다.

이봉구는 약 40년을 명동에 거주하면서 일제강점기, 해방기, 전쟁이라는 역사의 흐름 속에서 예술혼을 불태운 당대의 예술가와 함께했다. 1983년, 그는 흙으로 돌아갔지만 그가 남긴 105편에 이르는 이야기는 현재까지 남아 우리에게 국내 문학·예술계의 역사를 들려주고 있다.