넓은 잔디밭 위에 뭉쳐있는 학생들, 지금과 사뭇 다른 30여년 전 서울캠의 풍경입니다. 당시엔 많은 학생들이 정문 잔디밭 ‘루이스 가든(지금의 중앙광장)’에 연일 동그랗게 모여 앉아 술을 마시고 노래를 불렀죠. 현재의 308관(블루미르홀) 위치에 있던 ‘할머니 동산’도 학생들이 삼삼오오 막걸리를 마시던 만남의 장소였습니다. 동산의 소나무들 사이에서는 캠퍼스 커플들의 사랑이 싹트기도 했고요.

수업이 끝나면 학생들은 ‘먹자골목’에서 모임을 가졌습니다. 지금은 쇠락했지만 1980~90년대까지도 먹자골목은 흑석동의 최고 번화가였습니다. 당시엔 돈이 없어도 장부에 외상을 달아놓고 먹을 수 있는 인심이 있었죠. 눈치가 보일 때면 근처 전당포를 찾았습니다. 87학번 조민행 교수(기계공학부)는 “공대생들의 경우 전자계산기를 맡기면 하루치 술은 충분히 마실 수 있었다”고 당시를 회고했죠.

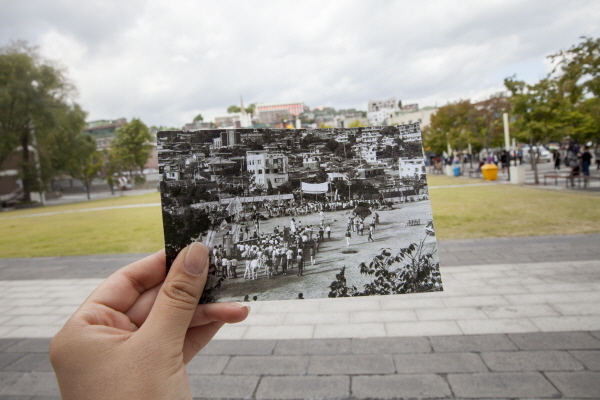

한편 1980년대는 학생들이 민주화 투쟁을 활발히 하던 시기였습니다. 루이스 가든은 시위가 벌어질 때면 의혈 중앙인들의 투쟁터로 쓰였죠. 청기와 대문 밖에 버티고 선 전경들은 학생들이 거리로 나오지 못하도록 막았습니다. 학생들이 콘크리트를 부숴 돌덩이를 던지며 항쟁하면, 정문 밖에선 최루탄이 날아들었죠. 83학번 임영봉 교수(교양학부대학)는 “루이스 가든으로 날아들던 최루탄이 가끔 중앙도서관 창문을 뚫고 들어오기도 했다”고 말했습니다. 연기 사이로는 백골단이 뛰어다니며 넘어진 학생들을 끌고 갔죠. 언론 자유화를 외치며 청룡의 목에 현수막을 걸고 다이빙 하는 학생도 있었습니다.

1987년에는 일반 시민들이 시위에 가세하며 민주화를 이뤄냅니다. 거리로 나가고자 수업까지 포기하고 루이스 가든에 모였던 학생들의 노력이 빛을 발한 것이죠. 역사의 뒤편에는 매일 최루탄 가루를 삼켜가며 민주화를 부르짖던 학생들의 함성이 있었습니다. 이렇게 이뤄낸 민주화를 기념하며 바로 이맘때쯤, 학생들은 ‘대동제’를 즐겼습니다. 기존의 ‘청룡 축전’이 대동제로 이어지며 민중 지향적인 성격으로 바뀐 것이죠. 학생들 모두가 함께 즐기다보면 연예인이 따로 필요가 없었죠. 86학번 이연도 교수(교양학부대학)는 “전 중앙인이 하나로 어우러지곤 했다”며 “학생들이 직접 새끼를 꽈서 ‘기마 놀이’, ‘고싸움’ 등을 진행했다”고 말했습니다.

학생들은 가슴 먹먹한 투쟁을 부르짖으며 자유롭게 캠퍼스를 누볐습니다. 캠퍼스 곳곳의 공터를 채운 것은 학생들의 뜨거운 열정이었죠. 강산이 몇 번 변할 정도의 세월이 흘러 교수가 된 지금도 그들은 그 시절을 그리워했습니다. 그게 단지 풋풋한 대학생 시절에 대한 향수 때문일까요? 그렇다면 과연 우리는 지금, 언젠가 그리워할 만한 대학 생활을 하고 있는지요.

[안성캠]

1980년대 안성캠은 지금과 달리 학생 수가 만명에 육박했습니다. 캠퍼스는 열정과 낭만으로 가득해 언제나 북적거렸죠. 아름다운 안성캠 곳곳에는 낭만과 여유를 즐기는 학생들이 많았습니다. 그중 안성캠의 호수는 예나 지금이나 캠퍼스 커플들의 아지트로 불리고 있죠. 약 30년 전 호숫가에는 벤치에 앉아 친구들과 수다를 떨거나 토론하며 시간을 보내던 학생들이 많았다고 합니다.

지금의 학생들은 잘 모르겠지만 안성캠에는 야외 수영장도 있었는데요. 현재는 관리가 어려워 매립됐지만 동네주민도 애용했던 423평의 널찍한 수영장은 소위 안성의 ‘핫플레이스’였죠. 89학번 정원희 교수(시스템생명공학과)는 “주말만 되면 한강공원을 방불케 하는 인파가 몰려들곤 했다”며 활발했던 수영장의 분위기를 전했습니다.

캠퍼스의 낭만이라면 잔디밭을 빼 놓을 수 없죠. 지금은 캠퍼스 내에서 술을 마시는 것도, 잔디밭에 들어가는 것도 허용되지 않지만 예전에는 잔디밭에서 막걸리를 마시며 청춘을 즐기는 학생들이 있었다고 합니다. 79학번 이승하 교수(문예창작전공)는 “강의를 일찍 마치면 교수들도 잔디밭에서 학생들과 어울리곤 했다”며 “잔디밭에서 도시락이나 짜장면을 시켜 둘러앉아 먹기도 했는데 이제는 볼 수 없는 추억 속의 풍경이 됐다”고 당시를 회고했습니다.

지금은 휑해진 응원대, 그곳에 가만히 앉아 있으면 지난 함성들이 울려 퍼지는 듯합니다. 당시의 대동제는 지금과 달리 규모가 크고 학생들도 대부분 적극적으로 참여하는 분위기였다고 하는데요. 특히 예술계열에서는 각 단대별로 치어리더를 뽑아 연습하기도 했습니다. 84학번 김창봉 교수(경영학부)는 “당시 대동제는 큰 규모로 진행됐고 이에 대한 학생들의 자부심도 대단했다”며 “지금의 학생들은 축제에 소극적으로 참여하는 것 같아 아쉽다”고 말했습니다.

당시에는 안성캠에서도 학생시위가 활발하게 진행됐습니다. 학생들은 힘차게 구호를 외치며 801관(외국어문화관) 앞에 집결하곤 했죠. 그 주제는 정치적인 문제부터 학과 명칭변경, 구조조정 등의 학내 문제까지 다양했습니다. 84학번 류범용 교수(동물생명공학전공)는 “안성캠 학생들은 외국어문화관 앞에서 모여 안성 시내를 지나 서울캠까지 치열한 투쟁을 이어가곤 했다”며 그때를 회상했습니다.

활기로 가득 찼던 캠퍼스는 공동화로 점점 넓게만 느껴집니다. 텅 비어가는 캠퍼스를 따라 우리의 열정도 사그라지고 있는 건 아닌지요. 대학생이라는 이름으로 그 책임을 다하려 했던 그들이 남기고 간 여운이 상당히 짙게 남습니다.