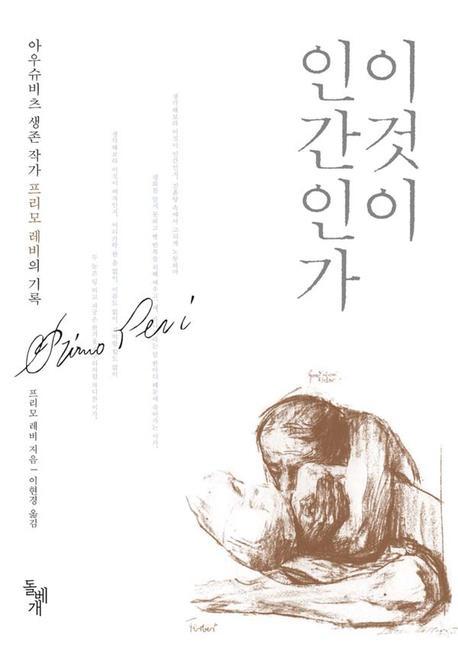

악마를 보았다. 지옥의 묵시록은 그렇게 바로 그 곳, ‘지옥’에서 쓰였다. 어떻게 분노하지 않고 사람을 때릴 수 있을까. 어떻게 내일 가스실로 향하는 동료의 빵 한쪽을 먹는 데에 주저하지 않을 수 있을까. 어떻게 ‘예’, ‘아니오’라는 한마디로 삶과 죽음을 구분할 수 있단 말인가. 아우슈비츠라는 지옥으로 향하는 기차를 탄 45명 중, 다시 집으로 돌아간 사람은 네 명뿐이었다. 그중 살아남은 저자의 이름은 ‘174517’이었다. 그가 다시 프리모 레비라는 이름을 되찾은 것은 10개월간의 지옥 같은 생활을 버텨낸 후였다. 『이것이 인간인가』는 아우슈비츠에서 살아남은 한 인간의 고독한 기록물이자 증언이다.

수용소는 그런 곳이었다. 수감자들 안에서는 또 다른 계급이 정해져 있었고 정치적 리더들을 상실한 그곳에서 수감자들 사이의 연대감은 없었다. 고함과 명령이 지배했고 문명의 언어는 작동하지 않았다. 그래서 이유 같은 것은 있을 수 없었고 폭력은 목적이 없었다. 감시자라는 ‘인간’과 수감자라는 ‘동물’의 절대적인 분리를 통하여 수감자는 단순한 생존상태로 회귀했다. 인간과 동물을 구분하는 인간의 조건 중 하나가 수치심이라는 것을 알고 있었던 걸까. 그들을 발가벗긴 것은 그 하나를 말살하기 위함이었다.

수용소는 파시즘이라는 광기의 정치이자 종교의 엄밀한 사유로 탄생했다. 이탈리아의 파시즘, 독일의 나치즘, 일본의 군국주의라는 전체주의의 유령이 온 세계를 배회하던 시기다. 그러나 그 유령은 얼굴 없는 유령이다. 양차 세계대전 사이의 기간에 발생한 이탈리아의 정치운동이자 이념체계라는 얼굴은 유령의 가면에 불과했다. 인간의 내면에 꿈틀거리는 악마성을 근거로 한 집단주의적 광기가 사실은 그 본질이었다. 멀리까지 갈 것 있으랴. 바로 옆 섬나라가 자행한 동아시아의 인권유린을 우리는 직접 보고 겪지 않았단 말인가.

인간을 죽이는 건 바로 인간이었다. 지옥을 만들어낸 것도 그 지옥의 사정관도 인간이었다. 옆 사람이 배급받은 빵 한쪽을 뺏기 위해 그 사람이 죽기를 기다렸던 것도 인간이었다. 한나 아렌트의 『예루살렘의 아이히만』은 전후 예루살렘에서 벌어진 아돌프 아이히만에 대한 전범 재판과정을 본 후, 악마성은 너무도 평범하다는 것을 말한다. 아이히만은 가족들에게는 한없이 자상하고 책임감 있는 아버지이자 이웃들에게는 친절하고 선량한 사람이었다. 600만 명이 죽어나가는 현장에는 히틀러도 아이히만도 없었다. 평범한 ‘우리 모두’가 있었을 뿐이다.

그럼에도 명령을 받고 명령을 행했을 뿐이라는 아이히만의 변론은 궤변일 수밖에 없다. 그의 죄는 유대인의 학살을 명령대로 실행한 데에 있지 않다. 그의 진짜 잘못은 전체주의적 시스템 하에서 ‘생각하지 않은 죄’다. 그래서 『이것이 인간인가』가 쓰인 이유도 새로운 죄목을 찾아내고 누군가를 단죄하기 위해서가 아니다. 다만, 인간 정신의 몇 가지 측면에 대한 차분하고 냉정한 연구의 자료를 제공하기 위해서일 뿐이다. 그래서 이 책은 지옥의 묵시록이 아니라 지옥의 회고록일 수밖에 없다. 우리는 또 다른 슬픈 증거를 확보했을 뿐이다.