보고 나면 원작이 궁금해지는 영화들이 있다. <화차>가 그랬다. 당시엔 원작 유무를 몰랐지만 영화를 보고 난 후에 원작 소설이 있을 거란 확신이 들었다. 좋은 영화라기보다는 좋은 소설을 ‘영화화’한 작품이라는 인상을 받았고, 문학동네에서 출판된 미야베 미유키의 『화차』를 읽은 지금은 소설 『화차』가 영화보다 낫다고 자신 있게 말할 수 있다. ‘이대론 말라죽을 수 없다며 타인의 이름으로 살고자 한’ 돈에 낚아채인 여성의 이야기를 ‘사랑 이야기’로 치환해버린 영화 <화차>를, 나는 사랑할 수 없다.

사랑하게 될 운명을 예감하게 만드는 작품을, 몇 편 기억한다. 카뮈의 『이방인』 · 발자크의 『고리오 영감』 · 쿤데라의 『농담』이 그렇다. 책장이 너무 빨리 넘어가 속상해하며 읽었던 책들이다. 『고리오 영감』을 덮으면서 이 느낌을 언제쯤 다시 느낄 수 있을지 까마득한 마음에 대학별 추천 도서 목록을 뒤졌던 기억이 난다. 그리고 미야베 미유키의 『이유』를 발견하고 발자크의 새로운 작품을 발견한 듯 기뻤다. ‘인간 희곡’으로 폭넓은 인간상을 그리고자 한 발자크처럼 사건과 연관된 수많은 사람들을 애정어린 시선으로 그릴 줄 아는 작가를 발견할 수 있는 건 미야베 미유키와 동시대를 살아가는 독자의 큰 행복이다.

‘미미여사’라는 애칭이 붙은 미야베 미유키의 대표적인 별명은 ‘추리소설의 여왕’이다. 그녀의 대표작으로 손꼽히는 『모방범』을 비롯한 대다수 작품들은 사건의 진실을 추적하는 인물들의 이야기다. 하지만 미야베 미유키의 본령은 ‘놀랄만한 반전’에 있지 않다. 우직하게 진실을 찾아가는 인물상을 그려내며 충분히 놀랄 만한 결말을 제시하지만, 대체로 미야베 미유키는 반전을 ‘터뜨리’기보다는 덤덤하게 보여준다. 즉 놀라운 결말을 제시하면서도 ‘호들갑’을 떨지 않는다.

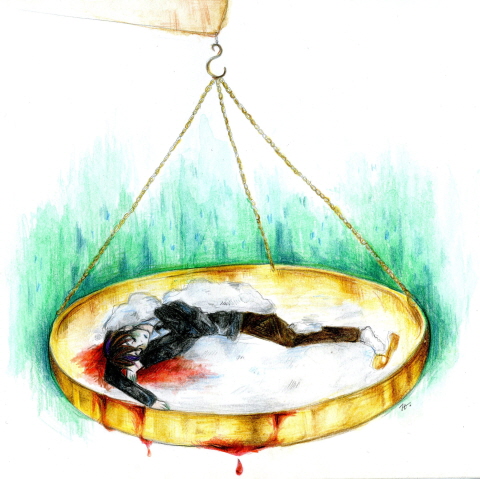

‘폭발해야 할 때 폭발하지 않는 추리소설을 왜 읽어야 하는가’라고 반문하는 독자에게 미야베 미유키의 신작 『솔로몬의 위증』을 건네고 싶다. 번역본 원고지 8,500장에 달하는 추리소설의 결말이 아무리 ‘천지를 개벽하게 할 만’하더라도, 결말만으로 독자를 사로잡을 수는 없다. 의문의 추락사로 목숨을 잃은 한 중학생을 놓고 소설은 ‘범인 찾기’와 ‘반전’이 아니라 진실을 찾아내는 학생들에 초점을 맞춰 ‘인간상’을 그려내는 데 집중한다. 100명은 족히 될 듯한 인물들이 등장하지만 버려지는 인물이 없다는 것, 그것이 『솔로몬의 위증』이 지닌 최고의 강점이다.

최근에 발표된 한국 대중소설을 읽으며 가장 실망스러웠던 건 ‘절대적인 악인’이 자주 등장한다는 것이다. 한국 대중소설 작가들은 정신병적 징후나 끝을 알 수 없는 욕망을 이유로 ‘죽어 마땅한 악인’을 그리기에 급급하다. 훌륭한 소설가는 악인을 얼마나 악하게 그리느냐가 아니라 보통 사람이 악행을 하며 내적으로 고뇌한 흔적을 얼마만큼 섬세하게 그려낼 수 있느냐로 결정된다고 할 때, 최근에 발표된 소설들에 호의적인 반응을 보이긴 어렵다.

미야베 미유키의 작품 속 인물들은 ‘그저 인간’이다. 이야기를 전개하기 위해 억지로 악인을 만들어내려고 무리하지 않는다. 인물들의 성격과 상황을 결정해두고, 이런 인물이라면 어떻게 행동할지를 따뜻한 시선으로 지켜본다. 사건의 전개를 신뢰할 인물들에게 맡길 수 있는 작가다. 그래서 난, 미야베 미유키의 신작이 꽂혀 있으면 망설임없이 집어든다.