혹자는 ‘1일 1식’을 주장하기도 하지만, 식사는 으레 ‘삼시세끼’가 권장돼 왔다. “삼시세끼 거르지 마라”는 말이 예부터 보편적이었을 것 같지만 사실 그 전통은 짧다. 19세기 이전에는 해가 뜨고 지는 시간에 맞춰 두 끼를 먹었다. 하루에 세 끼를 챙기는 문화는 산업혁명과 함께 노동 시간이 고정되면서 정착된 것이다.

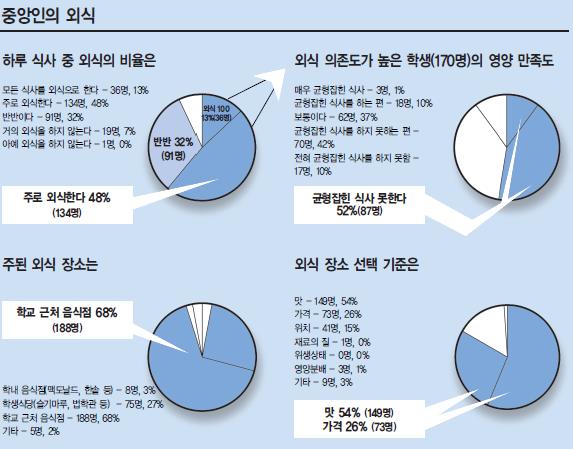

하지만 오늘날 대학생들에게 삼시세끼는 다시 옛말이 됐다. 과거엔 먹고 살기 어려워 밥을 걸렀다면, 요샌 밥을 거르는 이유가 한층 다양해진 까닭이다. ‘2013 중앙대 식생활 보고서’에 따르면, 중앙대 학생들은 하루 평균 2.34끼를 챙겨 먹고 있었다. 그러나 이마저도 ‘모든 식사를 외식으로 대체하는(100% 외식)’ 학생이 13%(36명), ‘주로 외식하는’ 학생이 48%(134명)로 대부분 학생들의 식생활은 외식에 의존하는 모양새다.

모든 식사를 외식으로 대체하거나, 주로 외식한다고 답변한 학생들은 자신의 영양 상태를 불균형하다고 인식하고 있었다. 외식 의존도가 높은 학생 170명 중 52%가 자신의 식생활을 ‘균형 잡힌 식사를 하지 못한다’고 평가했다. 그럼에도 외식에서 영양보다 맛을 고려하는 경향은 뚜렷했다. 외식장소를 선택하는 기준으로 맛을 꼽은 학생이 54%로 압도적인 반면 영양 분배를 고려하는 학생은 1%로 현저히 낮은 비율을 차지했다. 성혜지 학생(사회학과 2)은 “영양소를 고려하고 싶어도 건강해 보이는 식단은 가격이 높은 편이다”며 “가격도 무시할 수 없다 보니 맛을 먼저 찾게 되는 것 같다”고 말했다.

맛이 식사 선택의 가장 큰 기준이지만 ‘제대로 된 밥 한 끼’를 원하는 경향은 분명했다. 외식할 때 밥이 포함된 한식을 선택하는 비율이 66%로 가장 높게 나타났다. 중앙대 학생들이 자주 찾는 식당으로는 ‘일이삼 식당’, ‘중앙돼지마을’, ‘우리집 식당’ 등이 언급됐다. 이들은 모두 값이 저렴하고, 다양한 밑반찬이 제공되는 음식점으로 학생들의 입소문을 탄 곳이다. 정재훈 학생(정치외교학과 3)은 “밥을 먹고 싶은데 ‘밥집’ 하면 떠오르는 곳이 마땅치 않다”며 “일이삼 식당에 가면 밑반찬과 밥을 무한 리필할 수 있어 자주 찾는다”고 말했다.

한편 제대로 된 식사를 원하는 학생들에게 학생식당은 매력적인 선택지가 되지 못했다. 주로 학교 근처의 음식점에서 밥을 먹는 학생이 68%인 반면 학생식당을 찾는 비율은 27%로 외부 음식점의 절반에도 미치지 못한 것이다. 김누리 학생(국어국문학과 2)은 “학생식당은 가격이 싼 축에 속하지만 맛 때문에 이용하지 않는 편이다”며 “메뉴도 한정돼 있어 불편하다”고 말했다.

전문가는 외식이 보편적인 현대인의 식생활은 자연스러운 흐름이라고 말한다. 최선미 영양사(행정지원처 총무팀)는 “사회생활의 비중이 높은 현대인의 삶에서 외식은 당연히 증가할 수밖에 없다”며 “하지만 외식에 지나치게 의존하면 영양소를 골고루 섭취하기 어렵다”고 말했다. 학생들이 즐겨 찾는 음식점은 메뉴가 육류에 치우쳐 있어 채소와 비타민의 비중이 낮을 수 있다는 것이다.

최선미 영양사는 균형 잡힌 식사를 위해 ‘스스로 식사를 의식해야 한다’고 조언한다. 다양한 영양소를 섭취할 수 있도록 김밥이나 비빔밥과 같이 야채와 육류가 섞여 있는 메뉴를 선택하는 것이 좋다. 영양소는 약을 복용하는 것보다 음식으로 섭취하는 게 훨씬 이롭기 때문이다. 학생식당이 제공하는 식단도 하나의 대안이 될 수 있다. 최 영양사는 “학생식당은 조미료를 쓰지 않는다”며 “가락시장에서 구매한 신선한 식재료로 5대 영양소를 골고루 충족하는 식단을 짜고 있다”고 말했다.

관련기사